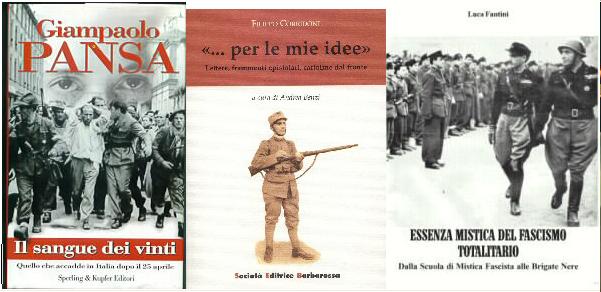

Pansa Giampaolo IL SANGUE DEI VINTI

Sperling & Kupfer, 2003

Esce "Il sangue dei vinti", il nuovo libro di Giampaolo Pansa."Dopo

le atrocità dei repubblichini, l'altra faccia della medaglia"

Quei fascisti uccisi dopo il 25 aprile

di SIMONETTA FIORI

Intervista a Giampaolo Pansa

ROMA - E' una pagina orrenda della storia italiana del Novecento. Storie

di impiccati e traditori, di stupri e torture, di fucilazioni di massa ed

efferatezze gratuite, di cadaveri irrisi e violati, della furia vendicativa

che travolse il Nord d' Italia alla fine della guerra. Storie laceranti e

dolorose, perché nelle vesti di aguzzini e seviziatori, tra il maggio

del 1945 e la fine del 1946 (talvolta anche più in là), s'

incontrano alcuni dei partigiani che avevano liberato il paese da nazisti

e fascisti.

E tra le vittime, ritratte nella luce livida della morte, uomini della Guardia

Nazionale Repubblicana, brigatisti neri, federali di Salò, ma anche

farmacisti, avvocati, artigiani, commercianti, operai, casalinghe, maestre

elementari, affittacamere, talvolta condannati alla forca soltanto per una

tessera del Partito fascista repubblicano. Per quasi sessant' anni questa

vicenda è rimasta avvolta in un velo di reticenze e di silenzi imbarazzati.

La racconta ora, con la passione storiografica degli esordi e la limpidezza

del narratore sapiente, Giampaolo Pansa, in un libro - Il sangue dei vinti

(Sperling & Kupfer, pagg. 382, euro 17, dal 14 ottobre in libreria) -

che susciterà polemiche non lievi.

"Dopo tante pagine scritte, anche da me, sulla Resistenza e sulle atrocità

compiute dai tedeschi e dai repubblichini, mi è sembrato giusto far

vedere l'altra faccia della medaglia. Ossia quel che accadde ai fascisti

dopo il crollo della Repubblica sociale italiana".

Il risultato è un viaggio attraverso l'orrore compiuto dall'autore

insieme a Livia, una bibliotecaria quarantenne che è l'unico personaggio

inventato del racconto. Meticolosa e sconvolgente è la mappa dei crimini.

Scuole e ville trasformate in luoghi di tortura. Uomini gettati vivi nei

forni delle acciaierie. Fiumi gonfi di cadaveri sfigurati. Un'intera colonna

di soldati - la "Morsero" - esposta al linciaggio popolare, esecuzioni di

massa sul Piave, assalti furibondi alle carceri, donne stuprate e poi finite

con una pallottola.

A Milano, Torino, in tanta parte della Liguria, nel Veneto, in Emilia.

E tanto più feroce era stata l'occupazione nazifascista, quanto più

furiosa esplode la vendetta. Soltanto alla fine di questo viaggio scopriremo

che Livia è figlia d'un ex partigiano della Volante Rossa (la squadra

che nel dopoguerra a Milano seminò terrore tra gli ex repubblichini)

e con quel controverso passato vuol fare i conti.

Lei, Pansa, perché ha voluto aprire una pagina così spinosa?

"Avevo diciannove anni quando cominciai a studiare la storia della Resistenza.

A quella straordinaria vicenda civile ho dedicato con slancio la mia tesi

di laurea, avviata con Alessandro Galante Garrone e conclusa con Guido Quazza,

i miei maestri. Da allora ho continuato a scriverne, con una curiosità

mai soddisfatta: ma cosa è realmente accaduto alla fine della guerra?

Nessuno mi ha mai dato una risposta. Non gli accademici, per cui la storia

si concludeva con il 25 aprile. Né la storiografia di sinistra, che

per opportunismo partitico o faziosità ideologica ha quasi sempre

ignorato quegli avvenimenti. A sessantasette anni mi sono detto: ma perché

non provare a raccontare il 'dopo 25 aprile'?".

Nessun disagio nel confrontarsi con una materia così incandescente?

"No, perché dovrei? Sono un ex ragazzo di sinistra, ho un pedigree

antifascista, l'eroe per antonomasia è il partigiano che liberò

la mia città, Casale Monferrato. Ma ho sempre saputo che la guerra

civile è una scuola terribile per tutti. Ti abitua alla violenza disumana.

Chi sostiene che soltanto una parte s' è macchiata di pratiche bestiali

sa di dichiarare il falso. Quello schifo l'abbiamo visto in entrambi i campi

e io ho voluto raccontare quel che è accaduto nel mio campo".

Claudio Pavone, che per primo ha sdoganato a sinistra il termine di "guerra

civile", scrive che crudeli e sadici furono presenti nelle due parti in lotta

(in numero senza confronti superiore tra i repubblichini) e tuttavia ciò

che differenzia i due fronti è la diversa struttura culturale di fondo,

più adatta nel caso dei fascisti a selezionare crudeltà e sadismo.

"Ma ciò che sconvolge, nei mesi successivi al 25 aprile, è

l'indistinta caccia al fascista, che poteva essere un criminale di guerra,

o soltanto un tesserato del Pfr, oppure niente di niente. La morte come una

falce impazzita, che non distingue l'erba buona da quella cattiva. Famiglie

intere spedite sottoterra, per un semplice sospetto. Complessivamente furono

oltre ventimila le persone, tra militari e civili, che rimasero travolte

dalla resa dei conti e dagli omicidi politici. Desaparecidos d' una guerra

brutale".

Come spiega tanta violenza?

"Intanto fu una reazione istintiva alla spietatezza degli occupatori nazisti

e dei fascisti collaborazionisti. Non a caso tanto più feroce era

stata l'azione di tedeschi e repubblichini, quanto più cruenta fu

la ribellione. Senza contare le vendette personali: dietro molte esecuzioni,

c' era una resa dei conti privata".

Lei scrive che dietro questa furia violenta agiva anche un'illusione.

"Era diffusa la convinzione che più fascisti venivano accoppati, minore

sarebbe stata la possibilità di rinascita del fascismo. Un'illusione

fallace".

Oggi gli eredi di quella storia sono al governo.

"Sì, è così. Anche se Fini non può essere inchiodato

al suo passato fascista, così come Fassino non può essere impiccato

alle sue radici comuniste".

Furono numerosi allora i giustizieri improvvisati.

"Spuntarono ovunque tantissimi partigiani finti. Ci sono le testimonianze

di Italo Pietra e del socialista Gianni Baldi: scendevano in campo gli antifascisti

dell'ultim' ora, decisi a mettersi in bella vista in soccorso del vincitore".

Su quali fonti storiografiche ha lavorato?

"Ho dovuto camminare sulle sabbie mobili di fatti lontani, che spesso hanno

lasciato poche tracce. Mi ha soccorso una vasta memorialistica di parte -

disseminata presso sigle editoriali minori, quasi invisibili - oltre che

i censimenti dei caduti della Rsi, mentre nell'ambito della letteratura di

segno opposto non c' è granché, tranne i preziosi contributi

di Massimo Storchi, Gianni Oliva e Mirco Dondi. Gli istituti storici della

Resistenza, su questo argomento, hanno prodotto molto poco".

Ma le testimonianze di parte fascista non rischiano di essere faziose,

devianti?

"No, non c' è questo rischio. Tutte le storie che ho raccolto in

questo libro sono assolutamente credibili. Il mio difetto è averne

tralasciato un'enorme quantità".

Tra tutte colpisce la pagina dedicata a un personaggio-simbolo, Arrigo

Boldrini, presidente dell'Anpi. Lei definisce i suoi uomini "eroici e spietati".

Ne racconta la ferocia esercitata a Codevigo, in Veneto, contro i fascisti

ravennati.

"Boldrini è stato un grande comandante militare, intelligente e coraggioso.

Nel febbraio del 1944 ottenne una medaglia d' oro dagli inglesi. Ma a Codevigo

tutti ricordano ancora quel che accadde alla fine della guerra: gli uomini

di Bulow era meglio non trovarseli davanti, né di giorno né

di notte".

Non teme di sfigurare un'icona?

Ma no, quella era una guerra spietata. Se avessi avuto dieci anni di più,

mi sarei trovato al loro fianco".

Lei Pansa affronta anche un altro argomento tabù, il cosiddetto

triangolo della morte, i delitti commessi nel dopoguerra in Emilia da partigiani

comunisti.

"Sì, fu l'inizio d'una seconda guerra civile. Una guerra di classe

che avrebbe potuto fare da innesco a una rivoluzione comunista. Si cominciarono

ad ammazzare i preti, gli agrari, i borghesi ricchi. Il vero drammatico problema

era che nel partito di Togliatti, di Longo, di Secchia e di Amendola, l'intero

gruppo dirigente, compresi i capi locali, non fece nulla per stroncare alla

radice questa convinzione".

Ma nel Pci, su queste violenze, ci fu uno scontro molto aspro.

"Esisteva un partito deviato, all'interno del partito legale. Gruppi clandestini

che godevano dell'appoggio di non pochi dirigenti del Pci reggiano. Finché

Togliatti, nel settembre del 1946, disse basta. Di lì a poco il vertice

della federazione reggiana venne silurato. Hanno ragione Elena Aga Rossi

e Viktor Zaslavsky quando sostengono che le vendette e poi l'epurazione miravano

a indebolire un'intera classe, la borghesia, e a sostituire il vecchio ceto

dirigente con una nuova leadership in cui il Pci fosse rappresentato".

Pansa, mi viene in mente l'obiezione mossa da un dirigente cattolico del

Cnl, Pasquale Marconi, a un bel personaggio del suo racconto, il Solitario,

che pagò con la vita la sua ansia di verità.

"Se è lecito che si faccia luce e giustizia, non è bene rimestare

continuamente tutto quello che vi può essere stato di marcio nella

causa partigiana: rischieremmo di essere ingiusti verso quello che c' è

stato di bello".

Lei non vede questo rischio, oggi?

"No, affatto. Potrei rispondere con un motto di Giancarlo Pajetta: 'La

verità è sempre rivoluzionaria'. Il marcio che pure vi fu tra

le file partigiane non cancella le pagine eroiche. E non azzera la distinzione

tra le due parti in lotta: gli uni combattevano per la libertà, gli

altri al fianco della dittatura nazifascista. Mi chiedo soltanto se i vincitori

di quella guerra non sarebbero potuti essere più clementi con l'avversario".

Un libro sui partigiani rossi lordi di sangue non rischia di essere inopportuno

in un paese guidato da un premier che elogia la benevolenza di Mussolini?

"Ma io non sono un uomo da opportunità! Io me ne infischio. Quel

che dice il cavaliere sul regime fascista è un discorso da ubriaco.

Penso che la partita con Silvio Berlusconi vada giocata su un altro terreno,

spiegando che quella maggioranza porta il paese al disastro".

Tra i valori oggi in gioco c' è anche l'antifascismo.

"Ma il mio è un grande servizio reso all'antifascismo. Questa storia,

di morte e vendetta, la raccontiamo fino in fondo noi che veniamo da quella

parte. Gianfranco Fini non lo fa. Di Salò non vuole parlare".

I vinti di allora sono i vincitori di oggi.

"L'ho già detto, ammazzare i fascisti non è servito a niente.

Anche se la destra di oggi, ripeto, è una cosa diversa".

Pansa, non si sorprenderà se il suo libro susciterà discussione.

"Quelli della mia parte s' arrabbieranno. Ma a me piacciono i dibattiti furibondi.

Voglio continuare a scrivere libri "politicamente scorretti", scuotere certezze

acquisite. Saranno i lettori a giudicarmi. Il mio lavoro precedente, I figli

dell'aquila, protagonista un ragazzo di Salò, ha venduto ottantamila

copie, e vinto il premio Acqui Storia. Se qualcuno s' incavola, faccia pure:

io vado avanti".

FONTE: LA REPUBBLICA (tramite sito in Internet) del 10 ottobre

2003

***

I PADRONI DELLA MEMORIA. La storia scritta (e riscritta) sempre a

sinistra

Galli Della Loggia Ernesto

C' è davvero qualcosa di singolare nel modo in cui è venuta

formandosi la memoria della Repubblica, nel modo in cui tale memoria è

stata ed è elaborata dalla cultura ufficiale del Paese. Per molti

decenni, ad esempio, a quanto accaduto dal 1943 al ' 45 fu vietato dare il

nome che gli spettava, il nome cioè di guerra civile. Parlare di guerra

civile era giudicato fattualmente falso, e ancor di più ideologicamente

sospetto. Bisognava dire che quella che c' era stata era la resistenza, non

la guerra civile; di guerra civile parlavano e scrivevano, allora, solo i

reduci di Salò, i nostalgici del regime e qualche coraggioso giornalista

o pubblicista di rango come Indro Montanelli, che mostravano così

da che parte ancora stavano. Le cose andarono in questo modo a lungo. Finché,

all' inizio degli anni Novanta, come si sa, uno storico di sinistra, Claudio

Pavone, scrisse un libro sul periodo 1943-' 45 che si intitolava precisamente

Una guerra civile: solamente da allora tutti abbiamo potuto usare senza problemi

questa espressione, ben inteso non cancellando certo la parola resistenza.

Altro esempio: il cosiddetto "triangolo della morte", ovvero le uccisioni

indiscriminate di fascisti e non commesse dai partigiani dopo il 25 aprile.

Anche qui è valsa fino ad oggi la regola che bisognava negare che

quelle uccisioni fossero avvenute, per lo meno che fossero avvenute su larga

scala e assai spesso con efferatezza e gratuità spaventevoli. Solo

quelli di Salò e i neofascisti ne parlavano, naturalmente si può

immaginare come. Il discorso storico ufficiale, invece, al massimo e solo

dopo molte riluttanze arrivava alle mezze ammissioni: più in là

c' era ancora una volta il divieto del politicamente e dello storiograficamente

corretto; finché con il recente libro di un noto e bravo giornalista

di sinistra, Giampaolo Pansa (Il sangue dei vinti), il divieto è stato

tolto, sicché ora siamo tutti finalmente autorizzati a conoscere e

a discutere liberamente gli avvenimenti di quei terribili giorni. Ma mi domando:

non è singolare che su due aspetti così significativi della

fondazione del nostro presente, la memoria ufficiale del Paese abbia per

tanto tempo preferito guardare dall' altra parte? E non è ancor più

singolare che a conti fatti su entrambi quei nodi di eventi la versione anche

lessicalmente più vicina alla verità non fosse quella della

democrazia repubblicana e della sua memoria bensì quella dei suoi

nemici? Ma le singolarità non finiscono qui. C' è anche il

non trascurabile particolare che è solo nel momento in cui personalità

culturali di sinistra decidono che è giunto il momento di cambiare

la versione fin lì consacrata dei fatti, è solo allora che

il Paese si sente autorizzato a prendere ufficialmente conoscenza di parti

di verità che fino ad allora, viceversa, si riteneva ideologicamente

più opportuno far finta di ignorare; è solo allora che giornali,

televisioni, opinione pubblica, si sentono in grado di poter discutere liberamente.

Non solo, ma, come ha ricordato Otello Montanari in una lunga lettera al Foglio,

capita addirittura che proprio l' odierno denunciatore delle stragi del dopo

25 aprile, proprio lui solo una decina di anni fa giudicasse negativamente

e con pesante sarcasmo il suddetto Montanari che, pur militando da sempre

nel Pci, cercava già allora di sollevare il velo della verità

su quelle indiscriminate uccisioni; che cercava cioè di fare in anticipo

la medesima cosa che lui stesso fa oggi. Siamo una democrazia, insomma, che

per troppo tempo ha avuto un rapporto problematico con la verità delle

sue origini. E che dunque ha avuto un rapporto egualmente problematico con

l' anima profonda del Paese che invece quella verità sapeva, o spesso

intuiva, ma non poteva né sapeva dire. Una democrazia troppo abituata

a praticare innanzitutto sulle proprie stesse vicende il conformismo culturale,

l' ossequio alle versioni di comodo, a incensare come maestri gli araldi

del primo e i fabbricanti delle seconde. Siamo una democrazia nata con una

difficoltà profonda a fare i conti con il passato e che, forse anche

per questo, si è poi trovata costretta in sessant' anni ad assistere

tanto spesso senza batter ciglio al repentino cambiamento di senso che ha

colpito il passato di tante biografie politiche: ieri postlittorie o postmonarchiche,

oggi postfasciste, postcomuniste, postcraxiane, domani chissà postberlusconiane

o postleghiste. Siamo una democrazia in cui la chiave della memoria pubblica

è ancora e sempre nelle mani di una parte sola, non da ultimo a causa

dell' incapacità e dell' inconsistenza culturale dell' altra, la quale,

trovandosi tagliata fuori dall' elaborazione attiva e riconosciuta del passato

collettivo, è come se si trovasse essa stessa senza radici e sempre

sul punto di essere espulsa da quel passato medesimo, di vedersi cacciata

dalla koinè nazionale. Fino a quando sarà così non lo

sappiamo: sappiamo solo che finché la memoria degli italiani non diverrà

finalmente la sua stessa memoria, la Repubblica sarà condannata ad

accontentarsi di una memoria sempre parziale e omissiva, a sentire sempre

incerto e provvisorio il suo presente proprio come sempre incerto e provvisorio

è il suo passato. Ernesto Galli della Loggia

IL CORRIERE DELLA SERA sabato, 1 novembre, 2003

***

SINISTRA PADRONA DELLA MEMORIA: DAGLI STORICI AUTOCRITICI E ACCUSE.

Lepre: è vero, ci siamo politicizzati. Rumi: effetto della sconfitta

comunista Tranfaglia: il problema è invece l' inconsistenza culturale

della destra Sabbatucci: impostazione figlia della Rivoluzione francese pensare

che la legittimità sta solo da una parte. Dopo l' editoriale di Galli

della Loggia sul monopolio nella lettura del passato.

Fertilio Dario

«La storia è sempre scritta dalla parte del vincitore»

annotava amaramente Trotzky, dopo aver perso la sua battaglia contro Stalin

e imboccato la via dell' esilio. E qualcosa di vero doveva pur esserci, se

nell' articolo di fondo sul Corriere, ieri, lo storico Ernesto Galli della

Loggia ha denunciato un simile conformismo ortodosso a proposito della Resistenza.

Certo in Italia, a differenza della Russia, ha trionfato la democrazia: ma

come negare che, all' ombra delle truppe liberatrici, si siano fatti largo

i regolamenti di conti e gli atti di giustizia sommaria illustrati da Giampaolo

Pansa nel suo ultimo libro? E che proprio questi lati oscuri, a volte vergognosi,

siano stati considerati tabù dalla storiografia ufficiale, da sempre

allineata a sinistra? Ebbene, Galli della Loggia ha parlato chiaro: da noi,

almeno fino ad oggi, sono esistiti i «padroni della memoria»,

gli unici autorizzati a ripartire meriti e colpe delle nostre vicende comuni.

E, finché questi «padroni» l' hanno proibito, tutti i

saggisti e gli studiosi (o quasi) hanno rispettato disciplinatamente il silenzio.

Poi, prima con Claudio Pavone e più recentemente con Giampaolo Pansa,

il divieto è stato tolto: ma è accaduto soltanto perché

il via libera è venuto da personaggi schierati a sinistra? «Il

problema invece è tutto della destra - risponde polemicamente Nicola

Tranfaglia - perché a cinquant' anni dalla fine del fascismo essa

non riesce ancora ad affrontare adeguatamente quel periodo storico. Un po'

per sua inconsistenza culturale, e un po' perché sono temi che, si

vede, continuano a scottarla». Non nega, Tranfaglia, quegli «episodi

di giustizia anche sommaria» avvenuti «al di fuori delle regole

della legalità»: tuttavia, nota, «venivano pur sempre

dopo vent' anni di regime, e di crudeltà commesse dai seguaci di Salò».

Questo non autorizza nessuno, comunque, a parlare di «occupazione della

memoria»: «Le capacità non sono ereditarie, gli spazi

può prenderseli chi vuole». Sarà, ma secondo Piero Melograni

è storicamente vera, piuttosto, la spartizione delle zone d' influenza:

«La sinistra agli intellettuali ha promesso il potere, e si è

conquistato un' egemonia; la destra, al massimo, ha promesso loro dei soldi».

Tuttavia, ha l' impressione che le cose stiano cambiando in meglio: «L'

analisi di Galli della Loggia la trovo nell' insieme azzeccata, però

sono meno pessimista sul futuro. Oggi gli studiosi possono lavorare meglio

di prima, anche se parecchi anni di studio sono andati perduti, e poi l'

ostilità contro il revisionismo si sta esaurendo. Se alcuni politici

continuano a opporsi, dev' essere perché in fondo pensano che l' Italia

non possieda un' identità e una vera memoria condivisa. Poi dimenticano

di dire che se l' identità italiana esiste, ed è così,

dev' essere anche nel male, non solo nel bene». Come si potrà

arrivare allora a quella «memoria condivisa» auspicata da tanti?

«Identificandola con la capacità di comprendere le ragioni degli

altri: vale per la destra nei confronti della sinistra, e al contrario».

Il sostegno più convinto Galli della Loggia lo ottiene sul versante

cattolico: Giorgio Rumi concorda in pieno sulla denuncia di «un' egemonia

di sinistra sulla storia, al punto da far sentire a tutti, oggi, umiliante

e scandaloso l' averla tollerata». Se le cose sono cambiate, a suo

giudizio, è in parte merito di De Felice, «il primo che ha avuto

il coraggio di sollevare questo macigno», ma si può considerare

anche un semplice effetto della sconfitta storica dei regimi comunisti. «Le

cose sono cambiate dopo l' 89 e il ' 91, è venuto meno quello "spirito

satellite" che a sinistra la faceva da padrone. Se ne vuole una controprova

paradossale? Proprio la storiografia di sinistra, in tutti questi anni, ha

continuato sistematicamente a sottovalutare il ruolo dell' Armata Rossa,

non meno che degli alleati anglo-americani, nella liberazione dal nazismo.

Il motivo è stato tattico: si preferiva lasciare in ombra gli aspetti

considerati, per un motivo o per l' altro, imbarazzanti, e puntare tutto

sulla guerra di liberazione, un argomento su cui era ovvio che tutti fossero

d' accordo». Se si vuole un' autocritica a sinistra, ebbene Aurelio

Lepre è pronto a farla: «Negli anni del dopoguerra noi progressisti

ci siamo troppo politicizzati, abbiamo considerato i nostri studi storici

come un modo di fare politica». E il tema, anch' esso toccato da Galli

della Loggia, della «guerra civile»? Non è vero che è

stata a lungo negata, solo perché rischiava di oscurare l' aspetto

eroico della Resistenza? «Guerra civile ci fu tra italiani - risponde

Lepre - mentre la Liberazione fu quella dai tedeschi. Resistenza invece è

un termine più generico: significa che la popolazione, pur non partecipando

sempre attivamente alla lotta, stava in generale dalla parte dei partigiani,

si opponeva alla continuazione di una guerra che appariva ormai inutile».

Una discussione, comunque, che non si applica solo all' Italia: Giovanni

Sabbatucci trova molte somiglianze tra noi e la Francia, quest' ultima spaccata

a suo tempo attorno al tema della resistenza antigiacobina in Vandea, o sulla

repubblica di Vichy e le responsabilità del collaborazionismo. «La

nostra storia europea, anche quella contemporanea, resta sempre figlia della

rivoluzione francese. Di conseguenza, si tende a pensare che la legittimità

sia solo a sinistra, e ad essa spetti naturalmente un' egemonia culturale.

Un effetto? Da noi anche il Risorgimento è stato possibile finora criticarlo

soltanto da sinistra. La destra, già malconcia, è uscita definitivamente

delegittimata dalla disavventura del fascismo. «Certo - conclude Sabbatucci

- è scoraggiante ritrovarci ancora oggi, nel 2003, a discutere le

legittimità di un libro come quello di Pansa. Un' arretratezza di

cui dovremmo vergognarci un po' ».

IL CORRIERE DELLA SERA domenica, 2 novembre, 2003 . (STORIA,

Pag. 013)

***

Il dibattito MEMORIA

In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera di ieri, Ernesto

Galli della Loggia ha posto il problema dei «padroni della memoria»:

per decenni la storiografia, appannaggio della sinistra, non ha parlato di

guerra civile per gli anni dal 1943 al 1945 e non ha fatto luce adeguata sui

delitti commessi dai partigiani dopo il 25 aprile REVISIONISMO All' inizio

degli anni Novanta l' atteggiamento della storiografia «ufficiale»

comincia a cambiare. Fondamentale il saggio dello storico di sinistra Claudio

Pavone, intitolato Una guerra civile, in cui si indagano i fatti del periodo

1943-' 45 LE VITTIME I federali di Salò, gli uomini della Guardia nazionale

repubblicana, ma anche semplici farmacisti, avvocati, e casalinghe con la

tessera del Pfr: sono le vittime della vendetta partigiana esplosa in modo

furioso in Emilia, Veneto, Toscana, Lombardia, Piemonte e Liguria

IL CORRIERE DELLA SERA domenica, 2 novembre, 2003 . (STORIA,

Pag. 013)

***

OPINIONI A CONFRONTO

PIERO MELOGRANI La sinistra agli intellettuali ha promesso il potere,

e si è conquistata un' egemonia; la destra, al massimo, ha promesso

loro dei soldi. Azzeccata l' analisi di Galli della Loggia, ma sono meno pessimista

sul futuro GIOVANNI SABBATUCCI La nostra storia europea, anche quella contemporanea,

resta sempre figlia della Rivoluzione francese. Di conseguenza, si tende

a pensare che la legittimità sia solo a sinistra, e ad essa spetti

naturalmente un' egemonia culturale NICOLA TRANFAGLIA Il problema è

tutto della destra perché a 50 anni dalla fine del fascismo essa non

riesce ancora ad affrontare adeguatamente quel periodo storico. Un po' per

sua inconsistenza culturale, e un po' perché sono temi che continuano

a scottarla AURELIO LEPRE Nel dopoguerra noi progressisti ci siamo troppo

politicizzati e considerato i nostri studi come un modo di fare politica.

Guerra civile ci fu tra italiani, Liberazione fu quella dai tedeschi. Resistenza?

Il popolo stava dalla parte dei partigiani

IL CORRIERE DELLA SERA domenica, 2 novembre, 2003 . (STORIA,

Pag. 013)

|